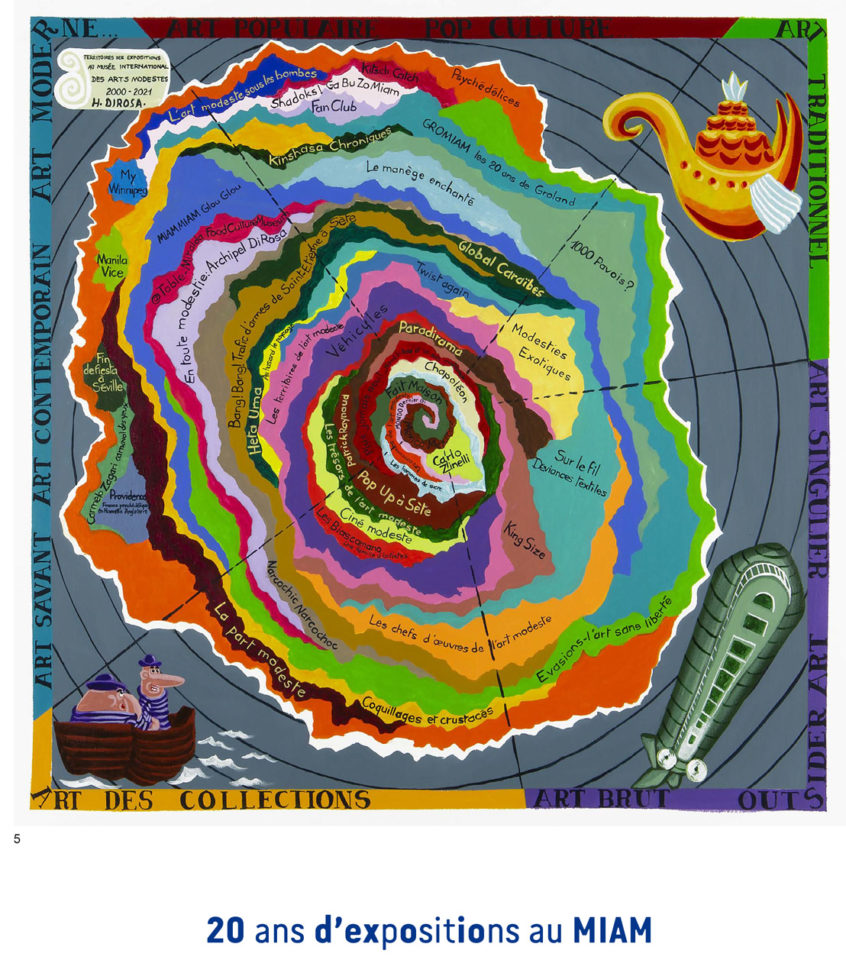

Le confinement a été largement mis à profit par l’équipe du Miam. Le lieu, aménagé par le célèbre architecte Patrick Bouchain et géré par la mairie et 12 personnes depuis 21 ans, a été doté d’un nouvel éclairage. Des travaux importants qui ont duré 3 mois. Quant aux 3 salariés de l’association, libérés de leurs contingences habituelles, ils ont pu se concentrer à la publication de trois livres. Sous la houlette de Françoise Adamsbaum, directrice du Miam depuis l’an dernier mais aux côtés du cofondateur du lieu, Hervé di Rosa, depuis 30 ans, ont été édités le catalogue de l’exposition d’été, un beau livre sur les vitrines de Bernard Belluc (l’autre cofondateur), et un troisième sur les 20 ans du MIAM. Pour ce dernier, une somme de travail conséquente a été nécessaire puisqu’il a fallu retrouver la documentation de chaque exposition, notamment les photos, expliquer chacune et condenser le tout en 500 pages.

Depuis sa réouverture, le 4 juin, sans vernissage, regrette-t-on, deux expositions, For ever Miam et Psyché-délices marquent donc les 20 ans du Miam. À l’accueil, un meuble d’Hervé di Rosa épelle le nom du musée en lettres magistrales dans une double fonction de vitrine et d’assise. À l’intérieur, des agencements d’objets accumulés, tels qu’on a coutume d’en sourire complaisamment ici et qui démarrent la première exposition (commissariat Françoise Adamsbaum assistée de Sylvie Côte).

Au bout du couloir, la salle principale. Sur ses deux premiers niveaux, « les expériences visionnaires » de la deuxième exposition, Psyché-délices. L’ambition est ici de rendre grâce au mouvement artistique qui s’est développé sous l’influence de psychotropes entre les années 60 et 80, injustement oublié, selon Bernard Mons et Pascal Saumade, les commissaires. « On en connaît la bande-son, mais peu les images », pointaient-ils justement lors de la visite inaugurale.

Pas question ici de commenter chacune des œuvres exposées. Retenons simplement la grande richesse de l’exposition et ses pépites comme ce portrait étonnant de Roger Gilbert-Lecomte par Joseph Sima, peint en 1929, qui côtoie la Tête noire d’Henri Michaud, peinte elle dix ans plus tard ; Les Amanites tue-mouches de Serge X, halluciné en 1975 ; les douteuses « lignes de force » faux-amies de Kiki Picasso représentant des rails de cocaïne (2010) ; le light-show aquatique de Frédéric Périmon (2021), une machine à rêver nostalgique des années 70, le Psyché barbu de Robert Combas, forcément très habité…

« L’art modeste, c’est… »

Interview d’Hervé di Rosa, cofondateur du MIAM

Qu’est-ce qui vous a amené à créer le Miam ?

C’est pas moi qui ai fait le Miam ; ce n’est pas un artiste qui a le pouvoir de faire ça. Des artistes qui économisent pour faire leur fondation, dédiée à leur œuvre ? En principe tous font ça, c’est bien connu ! Non, il faudrait être imbécile !

Vous avez opté pour une autre formule…

Voilà… Grâce à un Monsieur très important aujourd’hui directeur des beaux-arts de Nantes, Pierre-Jean Galdin. Il était à l’époque directeur du musée de l’objet à Blois. Dans les années 90, pendant que Jack Lang était maire de la ville, il m’avait proposé – avec mon frère à l’époque [Richard, dit Buddy – NDLR] – et Bernard Belluc, de faire une exposition sur une préfiguration du musée international des arts modestes. C’était en 98.

Mais avant ? Pourquoi vous a-t-il demandé cette préfiguration ?

Parce qu’en 1990, deux événements se sont produits : 1- Je rencontre Bernard Belluc. C’est une amie artiste, Hélène Arnal, qui m’a parlé d’un type extraordinaire, à Prades-le-lez, vraiment dingue. Elle savait que je collectionnais beaucoup déjà. On se rencontre et on se dit en rigolant « putain, à tous les deux on pourrait faire un musée ! ». Lui, c’est toutes les années 50, 60 ; moi, c’était plutôt les années 70, 80. On avait tout le spectre de la seconde partie du 20e siècle à nous deux ! Tout part de là.

Effectivement chez Bernard Belluc, chaque pièce est un musée !

Pour lui, les objets, c’est thérapeutique, la nostalgie de l’enfance. Il avait inventé un truc, l’objectothérapie, pour se soigner. Alors que pour moi, ces objets m’intéressent pour leur invention formelle, pour leur charge esthétique plutôt que pour leur charge émotionnelle. Dans l’art modeste, y a les deux.

Et le deuxième événement ?

Les caravanes à la plage. C’était encore une idée du ministère de la Culture qui était très créatif à l’époque, contrairement à aujourd’hui. Ils avaient acheté une vingtaine de vieilles caravanes et les avaient confiées à 20 artistes dont Ben, Esther Mahlangu, d’autres… et moi. J’en ai profité pour faire mon premier petit musée de l’art modeste, qu’on a pu voir après au Miam. J’avais demandé à un jeune designer, Marc Lebris, d’inventer l’intérieur, ces étagères de faux bois, les lumières, etc. En 90, j’avais donc déjà fait une préfiguration du musée, mais uniquement à travers les objets. Et Pierre Jacques Galdin nous propose cette exposition.

Jusqu’au Miam il y a eu d’autres événements…

À cette époque, on n’avait pas du tout idée du développement que cela pouvait prendre. Mais à ce moment-là, Catherine Trautmann est ministre de la Culture. Elle reçoit un rapport sur les centres d’art qui constate un déficit des publics locaux. Or à Sète, avait justement ouvert un centre d’art contemporain. À l’époque c’était vraiment très parisien, Aujourd’hui, ça a beaucoup changé parce que les centres d’art sont plus ouverts. Moi, ce qui m’intéressait, c’était les objets – on avait ouvert avec mon frère d’abord une boutique avec les objets Di Rosa, et de 89 à 94 une galerie à Paris. Je recherchais depuis longtemps un rapport entre la création contemporaine dans tout son ensemble et l’art contemporain, réduit le plus souvent à un genre, pratiquement, alors que tout un pan de la création contemporaine, comme ce qu’on fait, l’art brut par exemple, n’est pas pris en compte.

Des circonstances favorables donc…

Quand [François] Liberti a pris la mairie en 95, il avait aussi un projet. Et en parlant, on s’est rendu compte que les célébrations de 2000 se préparaient et qu’il n’y avait rien sur la côte méditerranéenne. J’ai donc contacté Catherine Trautmann – Jacque Lang lui avait parlé de l’expo de Blois – et elle est venue nous rendre une visite mémorable chez Bernard Belluc ! Il y avait des officiels et des motards plein la rue, c’était extraordinaire ! Et Bernard, ce con, avait accroché un peu de partout dans sa maison des découpages de « l’Alsacienne », les biscuits (rires nourris) ! Bref… Là, j’ai dit à Trautmann que pour le prix d’une exposition au Grand Palais, je faisais un musée, en lui garantissant qu’une grande partie du public serait des néophytes. Et elle a suivi !

Aussitôt après l’ouverture, en 2001, il y a eu alternance à la mairie de Sète.

Neuf mois après l’ouverture, je croyais qu’on allait fermer !

Et là entrent en scène deux personnages importants, Jean-Claude Dugrip, qui est un ami d’enfance, et François Commeinhes que je connaissais – c’est son père qui a accouché ma mère. Il s’intéressait à l’art, et était déjà venu dans mon atelier. Mais il avait un adjoint à la Culture qui voulait fermer le Miam pour faire à la place un lieu destiné aux artistes locaux. Il a préféré se séparer de son adjoint à la Culture et garder le Miam ! Certes, j’ai dû faire des concessions, accepter une baisse de subvention pendant 1 ou 2 ans. On avait 4 salaires et on en a supprimé 2. […] Le tout n’est pas de créer des choses, il faut qu’elles tiennent.

Quelles ont été vos relations avec le Crac ?

Pour moi, le Miam c’était un pas pour aller vers le centre d’art. Ce n’est pas du tout une concurrence. Ce que des gens n’ont pas compris. Il y a eu des pétitions au ministère de la Culture pour que le Miam n’ouvre pas ! Les choses se comprennent désormais mieux, il a fallu vingt ans. Le Miam n’est pas le musée des couillandres [objet qui ne sert à rien mais qu’on affectionne, mot d’origine occitane – NDLR], comme certains le craignaient au conseil municipal, c’est une pensée fondamentale sur la création aujourd’hui. Comment regarder les choses ? Comment les regarder différemment ? L’art modeste, ce n’est pas un genre ni un mouvement, c’est remettre à leur place certaines œuvres d’art contemporain, de façon plus modeste, pour qu’elles soient visibles d’une autre manière, et réévaluer certaines productions pour les voir sans a priori de mauvais goût, etc. Et cette une idée basique, cette nécessité de mélanger la création d’art contemporain la plus difficile, ou la plus à la mode comme Jeff Koons, etc. et la mettre en relation avec des objets, des images du quotidien. Vous savez… J’ai fait ma première expo dans un centre d’art contemporain à Béthune, il y a deux ans seulement. Il y a un petit ostracisme.

Art modeste, n’est-ce pas un oxymore ? Car l’art est tout sauf modeste…

Non, pour moi l’art, c’est dans les églises, ça parle à tout le monde.

Dans les églises, on est bien dans le sacré !

Non, l’art et les images appartiennent aux gens et on essaie de catégoriser certains objets pour ostraciser des gens, pour les mettre de côté. Ce qui est populaire a une vraie valeur, mais pas une valeur comme les populistes les voient, pas une valeur sociale : une valeur esthétique.

Dans les fiches de montage des jouets Kinder, il y a une vraie poésie, de vraies trouvailles graphiques, des choses extraordinaires au niveau formel.

Musée international d’art, ce n’est pas très modeste…

Le nom vient d’une exposition au musée d’art moderne de la ville de Paris en 87, une petite fille qui disait au lieu de musée d’art moderne, musée d’art modeste. Pour ma boutique, rue du Renard avec la galerie Beaubourg, j’ai utilisé cette expression : arts modestes. Et Bernard Belluc disait que l’expression cristallisait toutes mes recherches depuis trente ans. Elle donnait à voir ce qu’on ne voyait pas. Mais comme ça faisait Mam, comme musée d’art modeste, je ne sais plus si c’est Galdin ou moi qui a trouvé international. Et Miam, ça a plu à Bernard : miam-miam (rire) !

Avez-vous tiré un peu de cette inspiration de la rencontre de Keith Haring ou Kenny Scharf lorsque vous viviez aux États-Unis ?

Oui, j’ai toujours été fasciné par les États-Unis. Je suis un grand amateur de comics. J’y suis allé y vivre justement pour ça. Mais le côté hégémonique de cette culture m’a un peu gêné, ce qu’on appelle aujourd’hui la pop culture.

Leurs produits dérivés vous ont inspiré ?

Ah non ! Keith Haring a ouvert sa boutique avant moi, mais la boîte de jouets que j’ai faite avec les usines Starlux, c’était en 86, bien avant lui. Et les jouets en bois, on les a faits en même temps. Au contraire, quand je suis arrivé aux États-Unis, j’ai trouvé des gens qui étaient plus proches de moi que des artistes d’ici. Et Kenny Scharf, par exemple, avant que je fasse ma première exposition personnelle à New York, avait une vision très pop, n’avait pas de personnages inventés – les Pierreafeu, Félix le chat… Ce n’est qu’à partir de 83 qu’il invente ses personnages.

La Diromythologie existait déjà ?

Oui, il y a une encyclopédie dessus. Tout ça était déjà inventé, c’était en boîte. Mais (soupir)… Les Américains ont un esprit de compétition, qui est arrivé chez nous. Et ça n’a pas fonctionné. Avec Kenny Scharf, on s’est un peu fâché et la mort de Keith Harring, avec qui je suis resté très ami jusqu’au bout, n’a rien arrangé. Quand on a ouvert la galerie de l’art modeste en 89, au moment ou Keith Harring est mort, on devait faire des échanges, vendre ses objets tandis que lui vendrait les nôtres, à New York. Tout ça s’est pas fait mais ça a été une bonne expérience pour créer le Miam. Mais faire une boutique comme les Américains, je me suis aperçu que ça ne marchait pas. Il fallait un soutien institutionnel et, en 87, ça n’existait pas. Le merchandising, c’était des objets que je créais. J’ai perdu de l’argent là-dessus ; on s’est disputé avec mon frère. Et c’est là qu’est venue la proposition de Galdin. Mais je ne pensais pas que ça durerait vingt ans.

On parle de quadrupler la surface du Miam et de l’installer à la place du conservatoire.

Y a une volonté de s’agrandir. On va voir.

Que représente le MIAM pour vous ?

• Je suis ébloui par la tonicité, l’énergie qui se dégagent de ce lieu, qui ne reste pas prisonnier des habitudes muséales. Christian Noorbergen, critique d’art.

• Chaque fois que je viens à Sète, j’y viens. On montre des choses qu’on ne voit pas ailleurs. Brigitte Delpech, artiste.

• C’est une réussite qui parle de décloisonement, du mélange des genres. Les années montrent la pertinence du projet. Bernard Teulon-Nouailles, enseignant, critique d’art.

• Une excellente idée, pleine de profondeur, généreuse et légère. Très heureux que ce soit à Sète. Frédéric Périmon, artiste.